当普通话推广遇上客家文化传承,当青春创意碰撞乡村振兴需求,会激荡出怎样的火花?近日,江西水利电力大学“青音润乡语 推普助振兴”大学生暑期社会实践团走进江西省赣州市上犹县社溪镇石崇村,探索出一条“乡村推普+”调研、推广新路径,为乡村发展注入青春活力。

文化基因解码:让普通话成为传统与现代的“翻译员”

“我们不仅教发音,更教如何用普通话讲好客家故事。”在石崇村的推普课堂上,一首原创歌谣《石崇伢子》正在传唱。这是实践团破解“语言壁垒”的创新尝试——将普通话教学植根于客家文化土壤。团队深入调研当地农耕文化及非遗民俗传统,通过国家智慧教育公共服务平台、“语博”等数字化资源,根据不同群体设计分层教学方案,村民既能系统学习语言规范,又能增强文化认同。

开展推普宣传及调研

沉浸式推普课堂

数字技术赋能:构建乡村文化传播“立体生态圈”

“大学生们借助数字技术,将普通话化作‘扩音器’,使村民和游客重新认识了本地客家传统文化。”实践团构建了涵盖广播、短视频、纪录片等多元载体的“村级普通话传播矩阵” :《寻味石崇》文旅纪录片、“石崇文旅IP”“石崇数字百米画卷”等。数据显示,实践团推出的数字化产品累计触达村民及外界游客超万人次,让普通话推动石崇村文旅资源走向更广阔的平台。

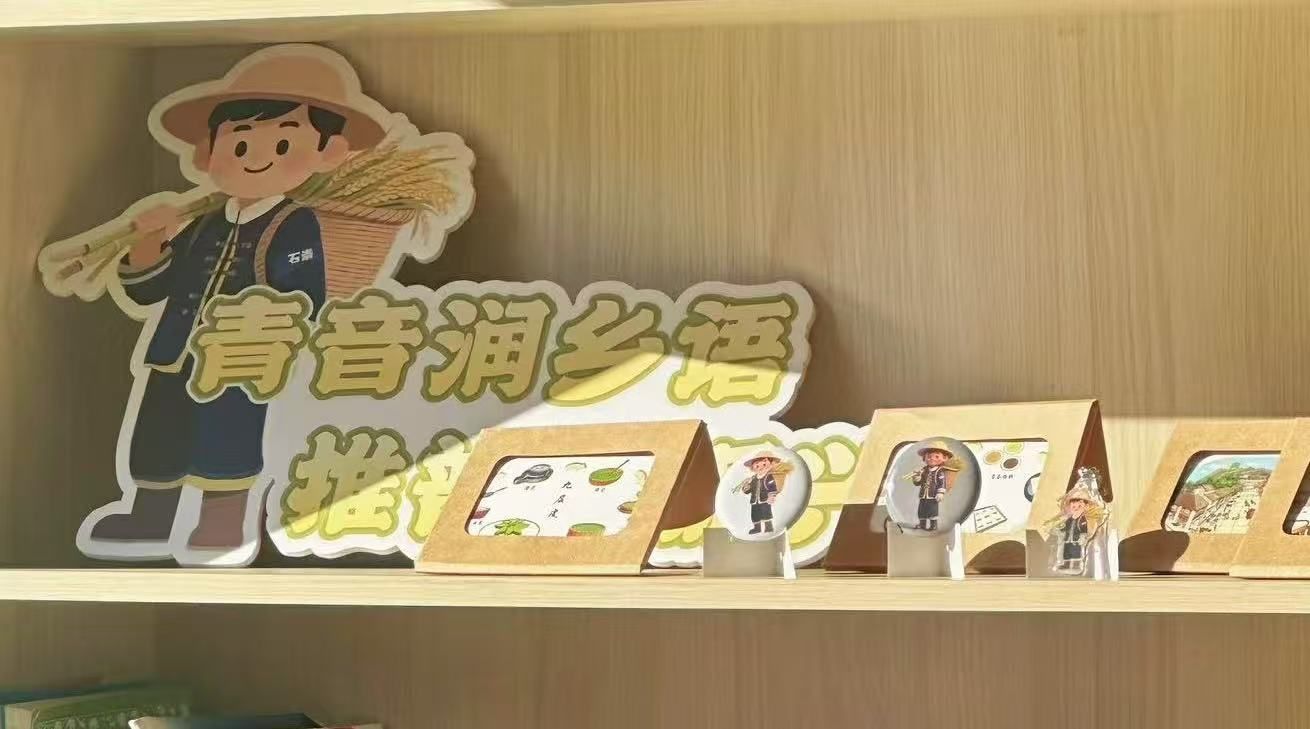

石崇文旅IP

“石崇数字百米画卷”

校地协同共建:打造乡村振兴“可持续语言生态”

“推普不是‘一阵风’,而是要留下‘长效机制’。”团队与石崇村达成了长期深度共建共识,将围绕“普通话+职业技能”培训课程、“客家语言文化保护”研究项目、培育本土“推普带头人”三大方向深化合作。这种“高校智力+乡村实践”的协同模式,为乡村留下了可复制的推普经验,更探索出一条“语言赋能文化、文化反哺产业”的乡村振兴闭环。

校地共建专题研讨会

从课堂到田野,从笔尖到云端,这支大学生实践团以青春智慧重新定义了“推普助振兴”的内涵,是青春力量与乡村振兴同频共振的生动注脚。

(文/袁雅思、马浩哲,图/乐博峥、范屹培、谢中毅)